查询转换:让提问精准匹配知识库

多查询重写:针对用户表述模糊

思路:将原始输入转化为多个变体的问题查询

假设文档法( HyDE ) :用户问题和知识库差异大

思路:先生成一个理想的、假设的答案,然后将这个答案向量化后与知识库匹配,弥补了原始问题和真实答案之间的语义鸿沟

问题与应对:如果生成的假设文档和真实文档的匹配相似度低(比如:<0.7),系统会触发“二次检索”,换一种方式再找一遍。

问题分解和回退:针对复杂问题和无直接答案

思路:如果原始查询是一个太复杂或者知识库中没有具体答案的问题,系统不会放弃回答,而是“尝试拆解”大问题到小问题,或者“退一步”找个更宽泛的答案。

“退一步”找个更宽泛的答案,是因为前边的所有的提问都没法命中,一种兜底的策略。

分解策略选择表:

| 问题类型 |

策略 |

案例说明 |

| 多步骤推理 |

串行分解 |

“RAG流程?” -> 分解成“检索阶段”和“生成阶段” |

| 跨领域问题 |

并行分解 |

“AI医疗应用?” -> 分解成 “AI技术”和“医疗应用” |

| 细节查询失败 |

抽象回退 |

“特斯拉Q3财报?” -> 回退为“查找新能源企业财报?” |

伪代码:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

| def decompose_query(query):

if is_multi_step(query):

return split_into_steps(query)

elif is_cross_domain(query):

return split_into_domains(query)

elif is_too_specific(query):

return generalize_query(query)

else:

return [query]

|

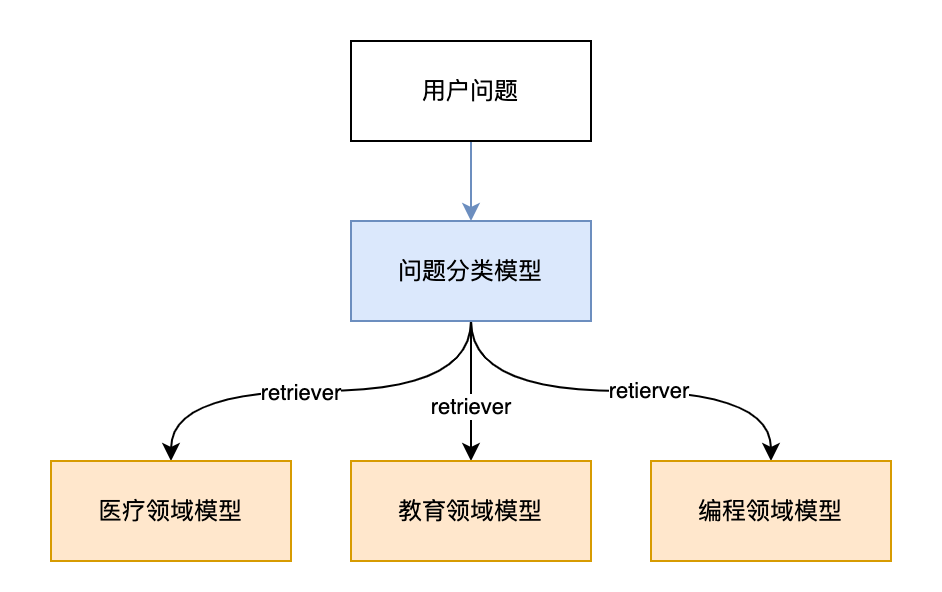

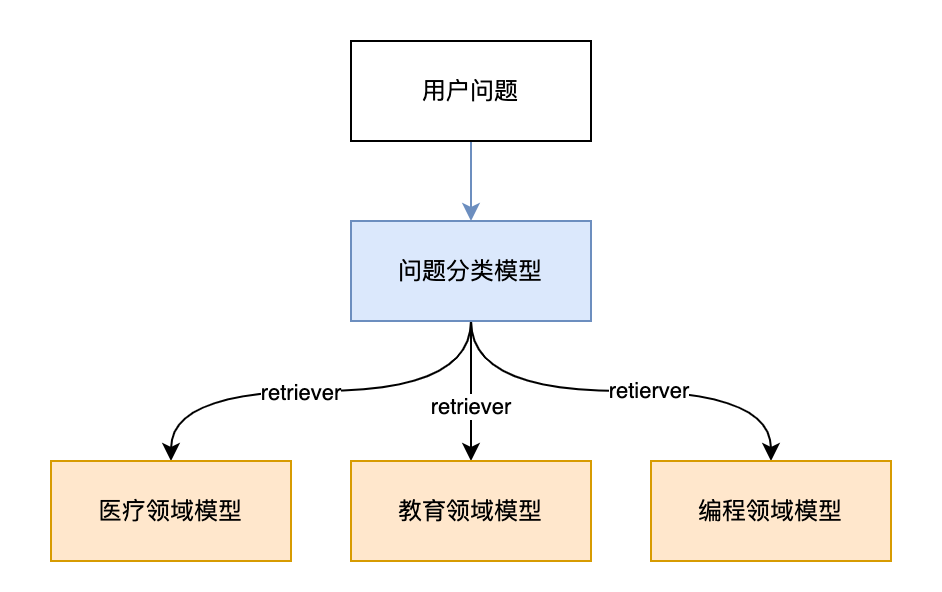

路由优化:构建智能分发网络

构建一个问答系统时,不能把所有的问题都交给同一个模型来处理。针对不同的问题要交给不同的“领域专家模型”来处理,这就引出来“路由优化”方法,同时针对每个“领域专家模型”的回答也不能用同一个Prompt模板来回复,所以引出来“Prompt路由”方法。

元数据路由引擎

思路:类似于一个问题的“智能分拣中心”,这里的元数据指的是问题的元数据,比如问题的分类标签、问题类型等。

举例说明:用户问题是一个“快递”,元数据路由引擎会根据问题的内容,去分析Meta-Data元数据(比如问题类型),判断问题属于哪个领域(比如:医疗、教育、编程等),然后把问题交给特定的“领域专家模型”来进行处理。

伪代码:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

|

def llm_classify(query):

if "病" in query or "医生" in query:

return "medical"

elif "代码" in query or "函数" in query:

return "code"

else:

return "default"

def medical_retriever(query):

return f"[医疗检索] 正在查找与 '{query}' 相关的医学资料..."

def code_retriever(query):

return f"[代码检索] 正在查找与 '{query}' 相关的编程资料..."

def default_retriever(query):

return f"[通用检索] 正在查找与 '{query}' 相关的一般资料..."

def route_query(query):

topic = llm_classify(query)

if topic == "medical":

return medical_retriever(query)

elif topic == "code":

return code_retriever(query)

else:

return default_retriever(query)

print(route_query("我最近总是头痛,可能是什么原因?"))

|

关键参数说明

动态Prompt路由

思路:Prompt是给模型的“答题模板”,不同的答案需要不同的回复模板。

- 技术人员喜欢看代码和架构图

- 学生希望有通俗易懂的解释

- 商务人士希望简洁明了的总结

实现流程

伪代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

| from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

from sentence_transformers import SentenceTransformer

model = SentenceTransformer('paraphrase-MiniLM-L6-v2')

prompt_templates = {

"technical": "请用数学公式和架构图解释{query}",

"educational": "请用通俗易懂的语言解释{query}",

"business": "请用简洁明了的方式总结{query}"

}

user_query = "解释Transformer注意力机制"

query_embedding = model.encode([user_query])

template_embeddings = model.encode(list(prompt_templates.values()))

similarities = cosine_similarity(query_embedding, template_embeddings)

best_index = similarities.argmax()

best_template = list(prompt_templates.keys())[best_index]

best_score = similarities[0][best_index]

if best_score > 0.8:

print(f"匹配成功:使用 {best_template} 模板,相似度 {best_score:.2f}")

final_prompt = prompt_templates[best_template].format(query=user_query)

print("生成的Prompt:", final_prompt)

else:

print("没有找到合适的模板")

|

输出示例

1

2

| 匹配成功:使用 technical 模板,相似度 0.87

生成的Prompt:请用数学公式和架构图解释解释Transformer注意力机制

|

索引优化:知识库的智能重构

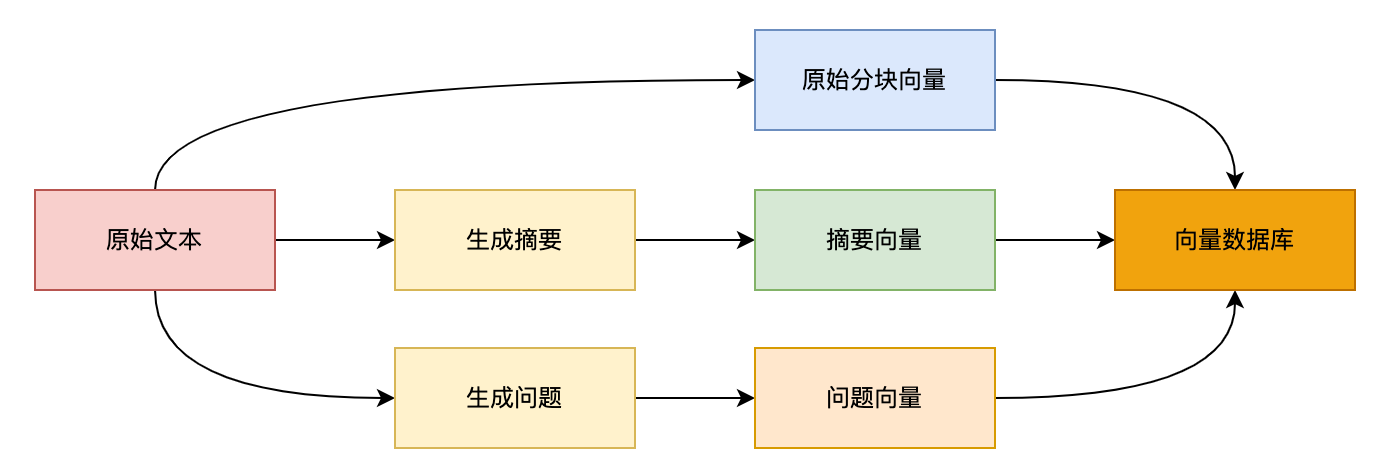

多表征索引 ( Multi-Representation )

什么是表征(Representation)?

简单来说,表征就是将现实世界中的信息(如:文字、语音、图片等)转换成机器可以理解和计算的数据形式(即向量或者张量)

本质:一种信息的编码,计算机只能处理数字。它将原始、复杂、高维的数据(例如一段文字、一张图片)映射到一个低纬、连续的向量空间中。

思路:给知识库的每一段内容,从不同的角度“拍照”,每张照片都是一种理解的方式。用户搜索时就会有更高的几率去命中匹配。

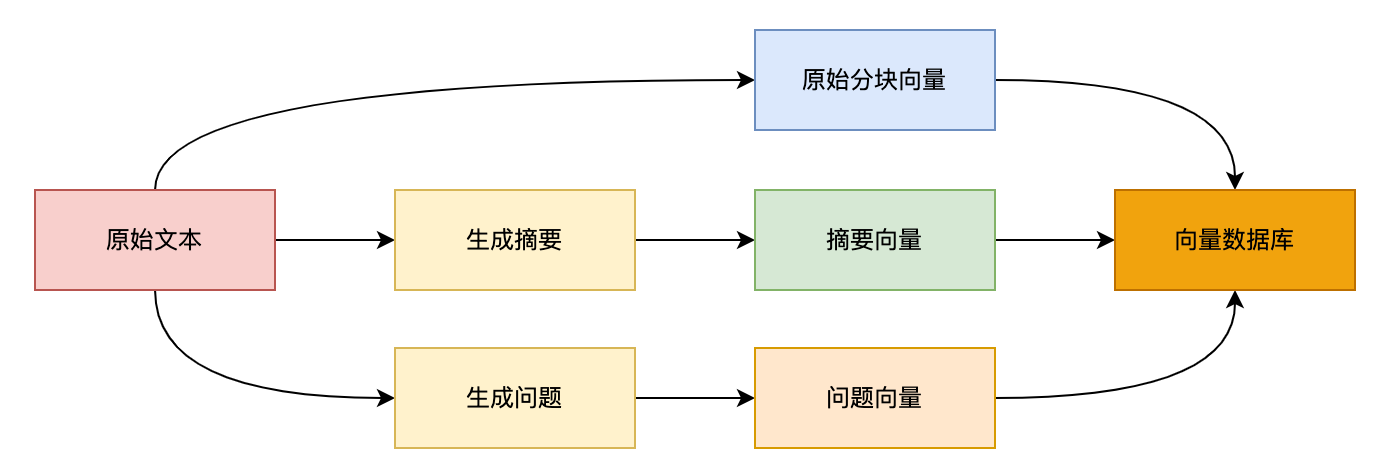

多表征索引流程图

多表征索引策略

| 嵌入类型 |

拍照方式 |

作用说明 |

| 原始分块 |

把文本按固定长度切开 |

保留原始信息,就像原图一样清晰 |

| 摘要向量 |

用模型生成摘要 |

抓住整体意思,像看图说故事一样 |

| 问题向量 |

模型模拟用户可能问的问题 |

提高匹配度,像提前猜到你想问啥 |

举例说明

假设你有一段关于“人工智能”的内容,多表征索引生成三重嵌入策略如下:

- 原始分块就是原文本。

- 摘要向量是大模型生成的摘要“人工智能是模拟人类智能的技术”类似的内容向量。

- 问题向量是大模型生成的“什么是人工智能?”、“AI有哪些应用?”这些用户可能问的问题。

存储优化:三重嵌入策略的向量存储方式

FAISS是一个高效的向量数据库。

| 嵌入类型 |

生成方式 |

存储优化 |

| 原始分块 |

文本分割 |

FAISS-IVF |

| 摘要向量 |

T5生成摘要 + 嵌入 |

量化索引(PQ) |

| 问题向量 |

GPT生成“可能被问的问题” |

HNSW图索引 |

注意,表中IVF_PQ是它的一种压缩索引方式。

- 类比:就像把高清图片压缩成小图,既节省空间又不影响查找。

- 效果:内存占用减少4倍,相当于把100G的数据压缩到25G。

IVF_PQ 和 HNSW 的性能收益:

- 内存占用降低4倍(IVF_PQ量化)

- 检索速度提升3倍(HNSW近邻搜索)

RAPTOR分层索引 ( 处理超长文档 )

RAPTOR:Recursive Abstractive Processing for Tree-Organized Retrieval,通过递归抽象化构建一个树结构的索引。

RAPTOR是将大模型的文本生成能力(用户总结)和检索系统的多层结构(用于索引)完美结合的表现。

RAG的工作方式和痛点?

- 传统RAG:将长文档切分为固定大小的扁平化(Flat)文档块(Chunk),对每个文档块embedding并存储到向量数据库。

- 局限性:

- 丢失高层次语义:只能检索到具体的、低层次的细节。当用户询问涉及到文档的主题、跨章节的概念等高层次问题时,传统的RAG往往无法准确查询。

- 上下文窗口限制:检索出的文档块数量有限,难以将整个文档的背景信息纳入到大模型的上下文(Context)。

RAPTOR思路:构建一个多阶段、递归式的索引过程,最终形成一个金字塔式的知识结构。

RAPTOR流程图

索引构建过程:从下到上的递归抽象

检索过程:从上到下的分层检索和融合

当用户查询时,RAPTOR可以根据查询的性质,灵活的在树状结构中进行检索:

伪代码

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

|

MAX_CHUNK_SIZE = 512

CLUSTERING_METHOD = "HDBSCAN"

EMBED_MODEL = EmbeddingModel("BGE-M3")

LLM_SUMMARIZER = LLM("GPT-4o-mini")

MAX_RECURSION_DEPTH = 3

ALL_INDEX_NODES = []

def build_raptor_tree_recursive(current_texts: list[str], current_depth: int):

"""

递归地将文本列表聚类、总结,并构建树的下一层。

Args:

current_texts (list[str]): 当前层级的文本列表 (可能是原始Chunk或上一层的Summary)。

current_depth (int): 当前递归深度。

"""

if not current_texts or current_depth > MAX_RECURSION_DEPTH:

return []

print(f"\n--- 正在处理第 {current_depth} 层级 ({len(current_texts)} 个节点) ---")

current_embeddings = EMBED_MODEL.encode(current_texts)

clusters = cluster_texts(current_embeddings, method=CLUSTERING_METHOD)

next_layer_summaries = []

for cluster_id, text_indices in clusters.items():

clustered_texts = [current_texts[i] for i in text_indices]

prompt = f"请对以下相关文本进行高度抽象的总结和概括:\n\n{clustered_texts}"

summary_text = LLM_SUMMARIZER.generate(prompt)

summary_node = {

"text": summary_text,

"level": current_depth + 1,

"source_nodes": [current_texts[i] for i in text_indices]

}

next_layer_summaries.append(summary_text)

ALL_INDEX_NODES.append(summary_node)

print(f" - 生成了 {cluster_id} 簇的高层总结。")

if next_layer_summaries:

return build_raptor_tree_recursive(next_layer_summaries, current_depth + 1)

else:

return next_layer_summaries

def raptor_indexing_pipeline(raw_document_text: str):

initial_chunks = split_text_into_chunks(raw_document_text, MAX_CHUNK_SIZE)

for chunk in initial_chunks:

ALL_INDEX_NODES.append({"text": chunk, "level": 0, "source_nodes": []})

print(f"原始文档切分为 {len(initial_chunks)} 个 Chunk。")

build_raptor_tree_recursive(initial_chunks, current_depth=0)

print("\n--- RAPTOR 索引构建完成 ---")

print(f"总共创建了 {len(ALL_INDEX_NODES)} 个可检索节点(包括原始 Chunk 和所有 Summary)。")

return ALL_INDEX_NODES

def split_text_into_chunks(text: str, chunk_size: int) -> list[str]:

return [f"Chunk {i+1}: {text[i*chunk_size:(i+1)*chunk_size]}" for i in range(len(text)//chunk_size + 1)]

DOCUMENT = "大型语言模型(LLM)的兴起推动了检索增强生成(RAG)技术的发展。RAG通过引入外部知识库来解决LLM的幻觉问题。然而,传统的RAG面临着长文档的高层次语义丢失的挑战。RAPTOR方法通过递归地聚类和总结文档块,构建了一个分层的树状索引。这个索引在查询时能够同时提供细节和抽象信息,从而提高了复杂问答的准确性。RAPTOR的构建过程包括初始分块、基于嵌入向量的语义聚类,以及使用LLM进行抽象总结,这个过程会重复进行,直到达到预设的抽象层级。"

raptor_index = raptor_indexing_pipeline(DOCUMENT)

print("\n--- 检索流程(概念) ---")

QUERY = "RAG技术的局限性以及RAPTOR是如何解决的?"

print(f"查询 '{QUERY}' 将会同时匹配到底层的 RAG 局限性细节和高层的 RAPTOR 解决总结。")

|

分块优化黄金法则

分块就像切蛋糕,切得太大吃起来不方便;切得太小,又容易丢失整体的味道。

分块大小建议

| 嵌入模型 |

最佳分块长度 |

重叠区间 |

| text-embedding-ada-002 |

256 token |

50 token |

| bge-large-zh |

512 token |

100 token |

重叠部分:前后两部分重叠,避免断句导致信息丢失。

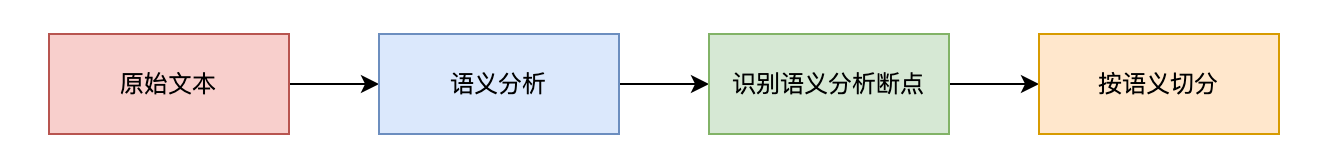

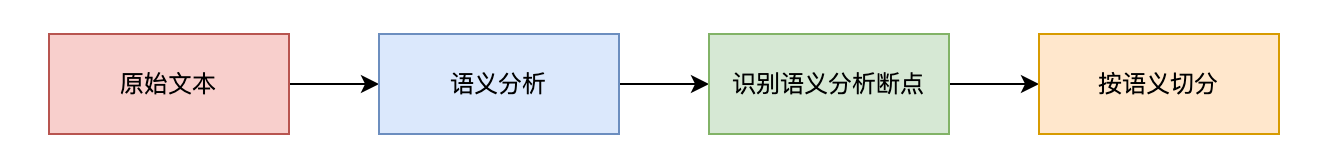

语义分块器 (Semantic Chunker)

1

2

| from langchain_experimental.text_splitter import SemanticChunker

splitter = SemanticChunker(embeddings, breakpoint_threshold=0.7)

|

- embeddings:模型对文本的理解来源

- breakpoint_threshold:设定一个“语义断点”的阈值,超过这个值就切开。

流程图

RAG策略优化:混合检索 + 重排序 + Self-RAG自检

生成控制:工业级部署关键

性能优化和基准测试

RAG优化落地检查表